欢迎大家关注公众号,获取每日最新资讯。

摘要:1882年,外滩6.4公里的大道上,15盏电弧灯被点亮了。荧荧星火,点亮了清朝晚期的幽暗星空,也照亮了中国100多年的电力发展道路。

编者导读

近日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《电力现货市场基本规则(试行)》,这是我国电力市场建设的里程碑事件,标志着电力现货市场已从试点探索过渡到全面统一推进阶段。随着电力市场建设的日益深入,人们的目光也更加汇聚在“市场”二字之上,因为市场意味着交换、博弈和利益这些经济活动,“现货”这一与经济学强相关的词汇也让人嗅到了金钱的味道。

让我们将目光前移,细品“电力市场”中的“电力”二字,你会发现它意味着对于安全可靠的永恒追求。这种看似矛盾的两个词汇碰撞在一起,注定引发无限遐想:绝对安全不好吗?为什么要建这么一个市场?它的受益者是谁?对利益的追求和对安全的要求该如何取舍?电网的安全性能有保障吗?……种种问题在脑中环绕,驱动着我们迫不急待地想要追根溯源,从我国电力工业发展和电力市场建设中寻求答案。

01-荆棘与梦想,电弧灯光照亮中国电力长空

让我们把时间拨回到1882年。

1882年,英国人李德尔在南京路190号大楼里面,招股筹银5万两,并从美国购买11.63千瓦的发电设备,筹建了我国第一座发电厂,创办上海电气公司。在世界电力发展的历史长河之中,这座电厂比法国巴黎火车站电厂晚7年,和爱迪生在美国建立电厂是同一年,甚至比俄国圣彼得堡电厂还早一年,比日本东京电灯公司早5年。7月26日,这座由英国创办的上海电气公司第一台12千瓦机组发电发出轰鸣,外滩6.4公里的大道上,15盏电弧灯被点亮了。

荧荧星火,点亮了清朝晚期的幽暗星空,也照亮了中国100多年的电力发展道路。至此,中国电力事业在战乱、政治、社会的动荡的裹挟中,在民族工业力量的支持下,一路跌跌撞撞地向着科学进发。

1887年上海外白渡桥上的电弧灯

1887年上海外白渡桥上的电弧灯

到了1949年,中国电力工业走过了67个春秋,但发展速度却十分缓慢。尤其是1937-1945年抗日战争期间,中国电力工业作为重要战略支撑,遭受了极大破坏。8年间,全国电力装机容量只增加了9万千瓦。截至新中国成立前夕,全国装机总容量只有185万千瓦,发电量43亿千瓦时。

电网建设极为薄弱,仅东北地区有一条220千伏和若干条154千伏线路,其他地区只有以城市为中心的发电厂及其直配线。1949年全年实际用电量34.6亿千瓦时,仅相当于2018年上半年青岛一个新区的工业用电量。人均年用电量7.94千瓦时,相当于现在立柜式空调开4个小时的用电量。

二战期间辽宁本溪湖煤铁有限公司实拍

二战期间辽宁本溪湖煤铁有限公司实拍

02 - 奠基与辉煌,发挥优势打造电力安全之盾

新中国成立是中国电力工业发展的重大转折点,为电力工业发展创造了良好的环境。由于意识到电力对于工业发展的极端重要性,同时,在苏联的电力发展经验的基础上和赶超战略的指引下,我国电力工业形成了中央政府控制的高度集中的完全垄断模式,国家完全拥有整个电力产业链的所有权和控制权。

对于饱经战乱而满目苍夷的中国经济而言,这种集中优势资源、高度垄断的电力工业模式推动中国电力工业得到了迅速发展,电力装机规模和发电规模不断扩大,有力支持了经济社会的发展,实现了电力在大中城市的普及。1978年,我国已经初步形成了华北、东北、华东、华中、西北等五个跨省电网及山东、福建、广东、广西、四川、云南、贵州、蒙西等十多个独立省网,不少省网还分别由几个独立的小电网供电。

从市场机制的角度而言,在当时的电力体制下,电力工业首先要解决的是生存与发展,并不具备发展电力市场化的基础。1952年,全国的电力单位被基本集中到燃料工业部管理,形成了垂直垄断、政企合一的电力工业管理体系。政府完全管制电力行业,对电力基础建设完全出资,拥有全部产权,同时也就对电量实施计划性配给,电价由中央统一制定。

由于当时实行的是计划性经济体制,电力行业自然政企不分,企业也不能自负盈亏,没有自主经营权,也不会参与市场竞争。当时国家对电力行业实行的高度统一的行政性管理,电力行业由电力部管辖,实际上电力行业是政府机构的一部分,电力行业完全按照政府机构的模式进行运转的,电能的生产,分配和使用都是计划经济体制内的产物,基本没有市场机制的概念。

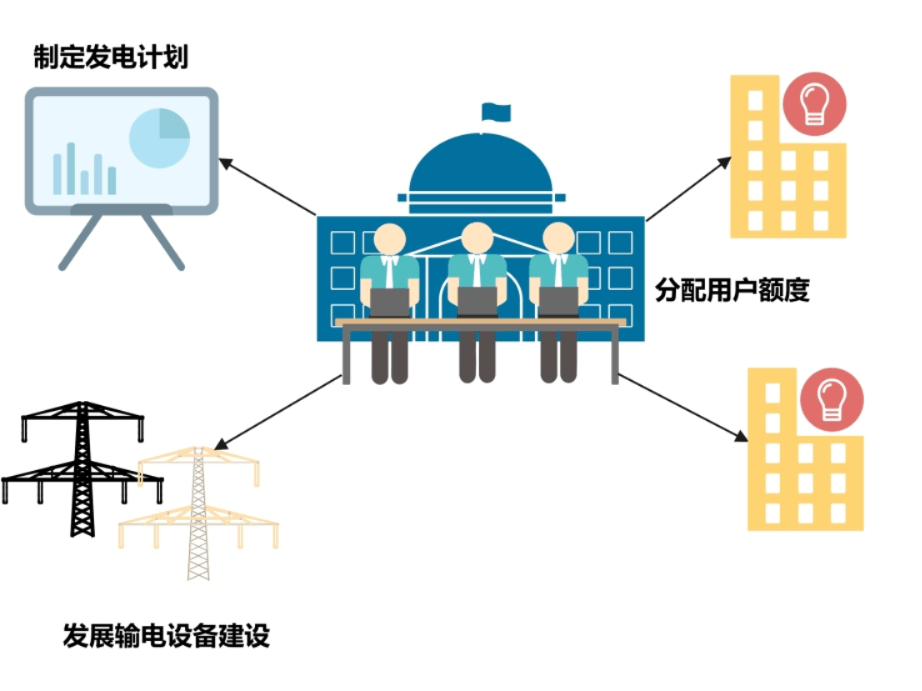

然而,随着电力工业不断发展壮大,这种“一家办电”的体制弊端也逐渐显现。在“一家办电”中,中央财政拨款搞建设,原电力工业部(水电部)总包办电,社会各行业只管用电。由于政府即要制定发电计划、又要发展输电设备建设、还要分配用户额度,随着发电设备不断增多、电力网架日趋复杂、用电需求日益多元,这种计划性调整不灵活、不及时的缺点也逐渐暴露。

同时,由于中央财政拨款有限,电力投资长期不足,全国缺电局面也越来越严重。1979年,原电力部做过一次全国缺电的定量调查,1978年全国缺电合计达到523亿千瓦时,占当年实际发电量的20.6%!

小结

从1882年到1978年,这是一段充满曲折又孕育新生的历程,电力工业从无到有、从底子薄到冲赶超,电力市场发展的地基也在一点点堆砌,它在静静等待,等待那改革的春风,将计划的枷锁解冻,孵化多元的市场期待。